Koch, Ferrán y Cajal. Un cruce de historias.F. Soriguer

Historias de la ciencia con moraleja

Capítulos ya publicados.

- El precio de la ignorancia. Marcel Proust y compañía. http://joaquinperal.blogspot.com/2025/01/historias-de-la-ciencia-con-moraleja-i.html

- La guerra de los huesos.

http://joaquinperal.blogspot.com/2025/02/la-guerra-de-los-huesos-f-soriguer.html?m=1

Ahora tercera entrega:

3

Koch, Ferrán y Cajal. Un cruce de historias

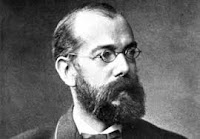

Koch

Ferrán

El cólera ha producido millones de muertos a lo largo de la historia y fue ya descrito por Hipócrates (460-377 a. C). Es endémico en más de 50 países y desde 1817, al menos siete pandemias de cólera se han extendido desde Asia al resto del mundo. La última de ellas ocurrió el año 1961 y afectó a entre 3 y 5 millones de personas por año, muriendo alrededor de 120.000 (1). En España el último brote de cólera se produjo en la cuenca del Jalón (Zaragoza) en 1971. La prensa del momento apenas informó de ello. Yo había terminado la carrera en 1969 y estando de postgrado en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla se preparó una sala por si la epidemia llegaba a la capital andaluza. No me olvido de aquellos catres de lona con un agujero en medio para evacuar los excrementos. Afortunadamente la epidemia quedó localizada en Zaragoza y no hubo que poner a prueba la eficacia de aquellos artilugios.

El agente causal del cólera es una bacteria, el vibrio cholerae descubierta en 1854 por un médico italiano Filippo Pacini que iba para obispo pero terminó siendo médico y descubridor de los llamados corpúsculos de Pacini (receptores sensoriales de la piel). Pacini nunca se casó, heredando su fortuna dos hermanas enfermas, lo que no parece relevante para esta historia que aquí contamos. Murió en la pobreza en Florencia el 9 de julio de 1883. Ese mismo año, Robert Koch, que parecía desconocer (qué casualidad) el trabajo de Pacini, aisló e identificó el bacilo en una epidemia de cólera en Egipto, ratificándolo en la India, describiendo el tipo de germen, la manera de cultivarlo y su transmisión por vía digestiva. El descubrimiento se atribuyó a Koch que ya era un científico muy reconocido (2).

El desconocimiento de la causa no impidió que 30 años antes, en 1854, John Snow, médico británico, demostrara que el cólera era provocado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupaban en las zonas donde esto ocurría. Snow era ya un médico conocido pues había anestesiado a la reina Victoria, consiguiendo un parto sin dolor de su octavo hijo Leopoldo de Albany. Snow cartografió sobre el mapa de Londres los casos y localizó los pozos donde se extraía el agua llegando a la conclusión de que el origen de la epidemia estaba en uno del área del Soho de Londres, contaminado de aguas fecales. Tras su clausura, la epidemia remitió. Snow con su estudio sentó las bases teóricas y metodológicas de la moderna epidemiología (3).

Aunque la historia ha terminado adjudicando a Pacini el descubrimiento del vibrio cholerae, el mérito de Koch es indiscutible. Antes de re-(descubrir) el bacilo responsable del cólera, Koch ya había investigado el carbunco, durante su época de médico rural y encontrado, después de arduos y minuciosos estudios, que la infestación se debía a la capacidad del bacilo (Bacillus anthracis) de mantenerse en el suelo en forma de esporas, hallazgo que comunicó en 1876. Seis años más tarde en 1882 descubre el bacilo causal de la tuberculosis que llevará desde entonces su nombre (bacilo de Koch). En estos años Koch trabaja incansablemente poniendo a punto y desarrollando los métodos que le permitirían llevar a cabo estos descubrimientos, así como publicar sus reflexiones sobre la infección en forma de sus célebres postulados. De hecho, el laboratorio de Koch fue muy productivo y un colaborador llamado Julios Richar Petri ideó la placa redonda y poco profunda, provista de tapa que lleva su nombre y también, allí mismo, Fanny Hesse, esposa estadounidense de otro investigador del laboratorio, sugirió el agar como medio de cultivo, agar que su abuela utilizaba para hacer gelatinas porque no se derretía con el calor del verano. Dos contribuciones aparentemente modestas sin las que, es probable, que los descubrimientos de Koch no se hubieran producido o no con tanto éxito. Modestos hallazgos que facilitaron enormemente la investigación bacteriológica (4).

Koch fue un viajero incansable, que recorrió el mundo haciendo “turismo de epidemias”. Allí donde había una allí estaba Koch, por así decirlo (5). Junto con Pasteur, con el que las relaciones no fueron muy cordiales pues llevaron a la ciencia las rivalidades patrióticas franco-alemanas, a Koch se le reconoce como uno de los padres de la bacteriología moderna y en 1905, un año antes que a Cajal, se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.

Tras el descubrimiento del germen causante del cólera comenzó una carrera en la búsqueda del tratamiento y de una vacuna. Es lo que hizo en España el doctor Jaime Ferrán y Clúa, (Cobera del Ebro, Tarragona, 1851), quien desarrolló una vacuna anticolérica en 1884, basada en la inyección subcutánea de vibriones, que previamente había probado en sí mismo, en sus ayudantes, así como en algunos colegas y familiares. En 1885 se declaró una epidemia de cólera en Valencia y Ferrán fue llamado para iniciar una vacunación a gran escala. En poco tiempo, vacunó a unas 30.000 personas. Era la primera vez que se hacía en el mundo algo parecido y a Valencia se acercaron observadores de diferentes países entre ellos del Instituto Pasteur que no salieron muy convencidos. Desde el primer momento la vacunación masiva estuvo rodeada de polémica dividiéndose la comunidad científica y política entre ferranista y antiferranista. Entre estos últimos estuvo Cajal, en ese momento catedrático de anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia. Consultado por las autoridades de Zaragoza, Cajal elaboró un informe urgente sobre la controvertida vacuna de Ferrán y puso en duda su eficacia. En lugar de microbios vivos, propuso utilizar una vacuna de gérmenes del cólera muertos por el calor. Publicó su idea y la demostración experimental con animales en septiembre de 1885. Era un nuevo tipo de vacunas, hoy llamadas muertas o inactivadas.

Sin embargo, el honor del descubrimiento se lo llevaron los bacteriólogos estadounidenses Daniel Salmon y Theobald Smith, que publicaron conclusiones similares de manera independiente en 1886. El apellido Salmon, además, dio nombre a la salmonela. “La publicación de Cajal fue en castellano y nadie la leyó. Los americanos publicaron en inglés y tuvo difusión” (6), lamenta Juan Andrés de Carlos, responsable del Legado Cajal en el CSIC (7). El propio Cajal se queja de la invisibilidad de sus primeras investigaciones. “Admitíase que España produjera algún artista genial, tal cual poeta melenudo, y gesticulantes danzarines de ambos sexos; pero se reputaba absurda la hipótesis de que surgiera en ella un verdadero hombre de ciencia”, escribió Cajal en Recuerdos de mi vida (1917). “El español es una lengua desconocida de los sabios”.

Pero quisiera terminar hablando de nuevo de Koch. Su vida daría un gran giro cuando a los 52 años se divorcia de su mujer que nunca quiso acompañarle en sus largos viajes por el mundo. Ese mismo año se vuelva a casar con una joven actriz de 19 años, Hedwig Freiberg, que ésta sí, le acompañará en todas sus expediciones africanas, aunque el escándalo y las habladurías ya no abandonarían a Koch el resto de su vida.

Don Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) aunque algo más joven que Koch (1843-1910) fue coetáneo de él y es bien seguro que Cajal, fino observador de la ciencia mundial, conocía los trabajos de Koch. Como es bien conocido Cajal fue un científico muy polifacético, que además de su actividad científica cultivó otras muchas aficiones, entre ellas escribió una docena de cuentos fantásticos, algunos perdidos y seis publicados en “Cuentos de Vacaciones.” Todos estos relatos se caracterizan por la presencia de referencias y ambientes científicos y por su finalidad pedagógica y moralizante. El autor deseaba contribuir así a lo que fue una pasión en su vida: el desarrollo de una educación que mejorara la capacidad científico-técnica en España. Uno de ellos con título de resonancia calderoniana: “A secreto agravio, secreta venganza” narra la historia de un agravio amoroso en el que la bacteriología tiene un papel destacado. El protagonista es un sabio alemán de cincuenta años el doctor Max von Forschung que vive dedicado por completo a su trabajo científico…, hasta que un día se enamora de su joven ayudante, miss Emma Sanderson. Se casan y hasta durante el viaje de novios descubren un nuevo bacilo.

Un día el sabio se encuentra un cabello de su ayudante Heinrich Mosser (“de aspecto latino”) enredado con otro cabello de su esposa. Celoso, el doctor siente su honra ultrajada, y tras verificar científicamente el supuesto adulterio decide que se vengará secretamente. Para ello, transmite a los amantes la tuberculosis de la vaca. Las cosas no discurren como había dispuesto el sabio, aunque en el transcurso de los acontecimientos descubre un suero antituberculoso con el que logra salvar a su esposa y tras una reconciliación también descubre la senilita un suero que hace envejecer, etc. No quisiera arruinar la historia y mi recomendación es que la lean, pero si ya la conocen es posible que hayan pensado lo mismo que yo, que esta historia pudo estar inspirada en la de Koch. (sabio alemán, joven y guapa mujer, contagio del bacilo de la tuberculosis (bacilo de Koch), descubrimiento de la cura (tuberculina) y su fracaso (senilina). Hasta donde sé, Cajal no hizo ninguna alusión en sus biografías a esta fuente como inspiración de su imaginario cuento. En contra de lo que suele decirse las casualidades existen. La ciencia está llena de ellas. Pero en este caso parecen demasiadas como para que al menos como hipótesis nos permita dejarla aquí expuesta.

Don Manuel Alcántara el gran poeta malagueño con su ironía particular decía que “todos los hombres mueren jóvenes”. O algo así. Cajal sobrevivió a Koch casi un cuarto de siglo. A principios de 1910, Robert Koch cayó enfermo y murió en Baden-Baden el de 27 de mayo de 1910 de un ataque al corazón cuando tenía 66 años. Cuando hace muchos pasé en coche por Baden-Baden aun no conocía su fúnebre relación con Koch, y ahora de esa ciudad solo recuerdo un chiste que leí en “Mis chistes, mi filosofía”, del filósofo Slavoj Zizek (2015): En la época comunista, un político yugoslavo visita Alemania. Cuando el tren pasa por una ciudad le pregunta a su guía: “¿Qué ciudad es esta?” y el guía le contesta “Baden-Baden”. El político, acostumbrado a tener todas las respuestas le contesta arrogante y de mala manera: “No soy idiota, no hace falta que me lo diga dos veces”.

Y esta sería la moraleja de esta historia.

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera

[2] Robert Koch, el padre de la microbiología médica moderna. https://elpais.com/elpais/2017/12/10/ciencia/1512860598_383392.html

[3] Al lector no versado en historia de la medicina tal vez se sorprenda que todavía a mitad del siglo XIX el paradigma dominante para explicar las epidemias fuese el “miasmático”, llamado también teoría “anticontagionista”.

[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch

[5] Historias de la vacunología: El viajero que cazaba microbios: Robert Koch (1843-1910) https://www.vacunas.org/historias-de-la-vacunologia-el-viajero-que-cazaba-microbios-robert-koch-1843-1910-histp/?print=print

[6] http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true&bookmarkid=DMUCLRH9DRO5

_portrait_(restored).jpg)

Comentarios

Publicar un comentario